Restauration scolaire, in Ouest France 22/03/2013

Rose, une Française du bout du monde – juillet 2010

A Madagascar, Rose Bègue, 35 ans, a la nationalité française. Elle n’a pourtant jamais été en France.

De la France, elle ne connaît que ce qu’on lui a raconté. Elle n’y est jamais allée. Le voyage est inenvisageable avec son petit salaire d’aide ménagère de 100000 ariarys mensuels (40 euros). Et puis pour quoi faire ? Sa vie est ici, à Madagascar, avec son mari, et leurs deux enfants. Ils habitent une petite case de deux pièces, sans l’eau courante, ni l’électricité. En guise de sanitaires, un trou au fond de la cour, que les quatre familles du carré se partagent. Elle mange du riz matin, midi et soir, comme beaucoup de Malgaches, et elle parle français presque sans faute. Rose Bègue, 35 ans, est française, binationale plus exactement. Son père est français, sa mère est malgache. Mais comme dans la juridiction française, c’est le droit du sang qui prévaut, Rose et ses 6 frères et sœurs sont tous français, même si presqu’aucun d’entre aux n’a encore mis les pieds en France.

Dans la petite ville du Sud-est de Madagascar où Rose habite, il y a environ 120 binationaux. La plupart sont les enfants et petits-enfants des anciens colons français. Aujourd’hui, complètement assimilés à la population malgache, ils vivent souvent dans une grande pauvreté. On les appelle « vazaha lany mofo » (les étrangers qui n’ont plus de pain) ou les « vazaha tara sambo » (en retard pour le bateau vers la France, après l’indépendance), une façon péjorative de les différencier des expatriés européens, chinois, ou indiens, au niveau de vie bien plus élevé.

Rose se souvient de son passage à l’école française de Manakara: « c’était difficile, car au départ, je ne parlais pas français. Comme je n’avais pas beaucoup de vêtements et qu’ils étaient souvent sales, les autres se moquaient de moi ». Son père, Georges Bègue, un blond aux yeux bleus, est né et a grandi à Madagascar. Au moment de l’indépendance en 1960, ses parents, des colons isolés en brousse, ont choisi de rester sur place. Leur vie était ici, sur leur exploitation. Puis le temps à passé, les maladies ont emporté leurs zébus, les différentes crises politiques et économiques du pays ne les ont pas épargnés, les plongeant dans une grande précarité. Georges, lui, n’est allé qu’une seule fois en France, pour tenter sa chance. Mais là-bas, il se sentait comme un étranger. Il a préféré retourner sur son île natale, où sa femme et leur premier enfant l’attendaient.

Rose brandit un papier corné, jauni par le temps : « Le seul document qui prouve que je suis française, c’est ce CNF, le certificat de nationalité française. Un papier qu’il ne faut surtout pas perdre ». Ses deux filles Rosana et Hortensia, 5 et 3 ans, devraient aussi l’obtenir, droit du sang oblige. Mais pour la troisième fois en quatre ans, le Consulat de France à Tananarive lui a renvoyé son dossier. Il manque des pièces. Le certificat de nationalité française est pourtant indispensable car il permet d’obtenir des bourses d’étude. Sans celui-ci, la rentrée prochaine de ses filles à l’école française est compromise. Le salaire de Rose ne suffira pas pour honorer les frais de scolarité qui sont très élevés. Rose est découragée: « C’est un souci quotidien. Je ne comprends pas pourquoi on me refuse mon dossier. En plus, ils ne me disent jamais quelles pièces manquent ». Le consul honoraire de la ville, Lionel Theng, constate: « Quand il s’agit de binationaux, c’est toujours la lutte pour obtenir les papiers. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus tatillons au consulat. Quand il manque un papier, ils renvoient tout le dossier, ou ils font traîner. Certains finissent par abandonner ».

Au consulat, certains dossiers sont suivis de près. « J’ai voulu un jour renouveler ma carte consulaire, et on m’a dit que je n’habitais plus Madagascar », raconte Rose. « Ils m’ont dit que j’étais mariée et que je résidais en France ». Quelqu’un lui avait volé son CNF et avait réussi à aller en France. Le cas de Rose n’est pas isolé. Certains binationaux, poussés par la misère sont même tentée de vendre un CNF inutile au quotidien. Jean-Baptiste Javel, 62 ans, lui aussi fils d’anciens colons, a été sollicité plusieurs fois : « On m’a déjà proposé près de 8000 euros pour mon CNF. C’est beaucoup d’argent, mais si je le vends, mes petits-enfants n’auront pas droit aux bourses pour l’école française ».

Pour Rose, depuis cette histoire d’usurpation d’identité, tout est devenu plus compliqué : « Je n’arrive pas à obtenir d’extrait d’acte de naissance. Ils me demandent à chaque fois de remplir des dossiers, mais c’est difficile. Je n’écris pas bien le français, et ça me coûte cher en photocopies ».

Cette galère des papiers, madame Germain, une autre française binationale, la connaît bien. A 60 ans, elle se bat pour obtenir un duplicata de son CNF, perdu dans un incendie : « Etre française, c’est appartenir à une communauté mais aujourd’hui, je me sens exclue. J’ai l’impression qu’ils ne veulent plus de nous ! C’était plus simple avant. Maintenant, tout est compliqué. On se sent un peu oubliés ».

Elise François-Dainville

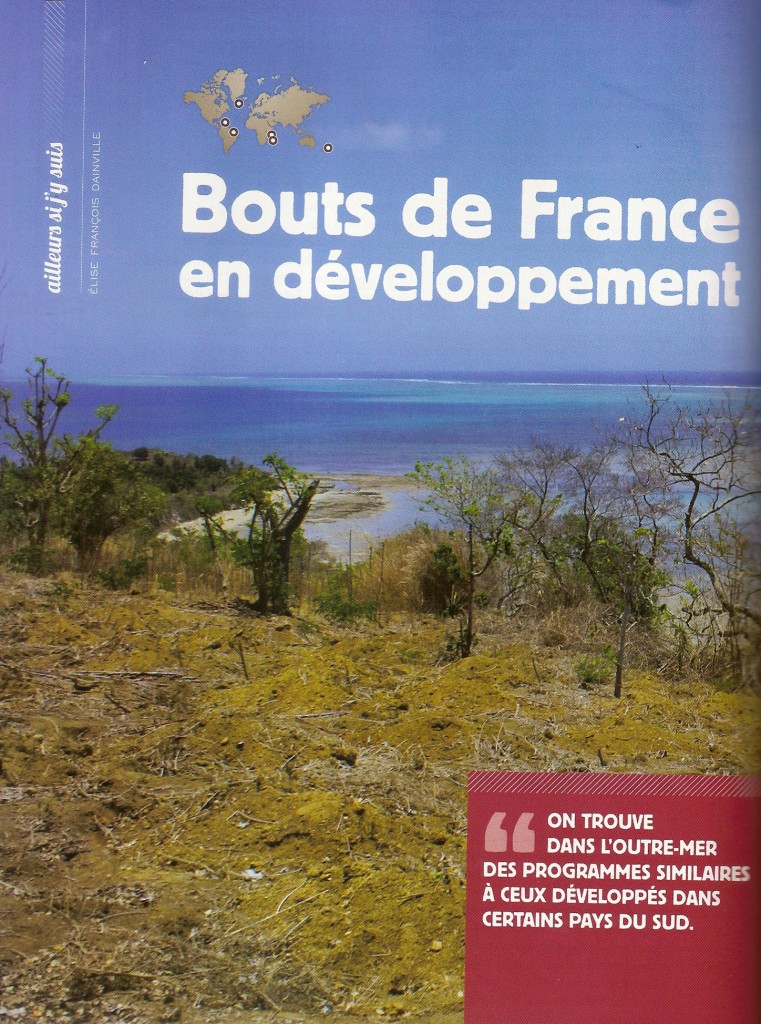

« Bouts de France en développement » – in Là-bas #4- juin 2012

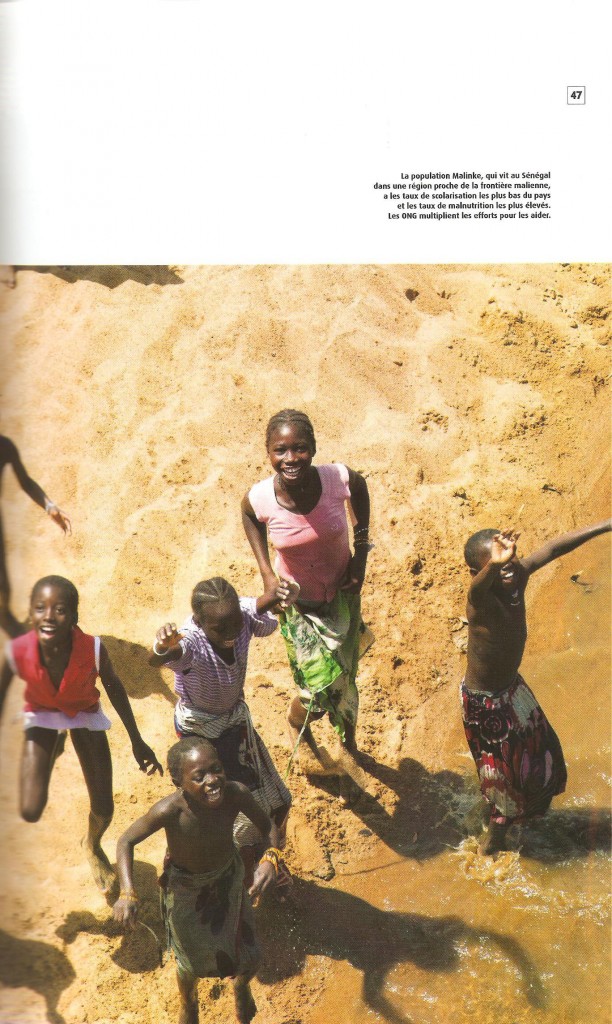

« Sénégal: sous le poids des ONG? », in Là-bas #2, avril 2012

« Somalie, l’aide humanitaire dans l’impasse », in Là-bas #1 mars 2012

Faire-part #graphisme

Obtenir le label bio : pas si simple !

Face à l’engouement européen pour le bio, les producteurs s’organisent. Objectif : proposer des produits de qualité, certifiés bio. Mais pas facile d’obtenir ce précieux sésame qui leur ouvrira les portes d’un marché fructueux. Petite enquête dans le Sud-est de Madagascar, auprès de producteurs d’huiles essentielles.

texte et photos: Elise François-Dainville

Citronnelle, niaouli, ravintsara, saro, ylang-ylang…avec 80% d’espèces endémiques parmi près de 13 000 espèces de plantes, Madagascar est un paradis pour les producteurs d’huiles essentielles. Mais l’idée d’une agriculture intensive n’a pas encore fait son chemin. Les paysans récoltent encore leurs plantes ici et là, dans la nature. Engrais, pesticides ? Pour quoi faire ? Et puis, ça coûte si cher…La culture des plantes aromatiques est en grande partie bio, non pas en raison de l’application de méthodes biologiques, mais plutôt par défaut. Le paradoxe, c’est qu’en 2010 les exportations d’huiles essentielles certifiées ne concernaient que 4% environ des exportations bio totales. Tout est en majorité bio, mais rares sont les producteurs à obtenir la certification.

Le bio, ça rapporte gros ?

Dans la plantation de Jean Walter, dans le sud-est de Madagascar, tout est labellisé « agriculture biologique » par Ecocert depuis un an. Sur son terrain, les pieds de girofle, ravintsara, ylang ylang et niaouli se succèdent. On dirait un algorithme géant. « Je les ai alternées volontairement. Toutes les plantes sont en symbiose, l’une repousse les insectes que l’autre attire. Les plantes interagissent, ce qui me permet de n’utiliser aucun pesticide. Pour nourrir les arbres, j’utilise les résidus distillation du niaouli. Ça me sert d’engrais naturel». Sa production est 100% bio pour des raisons…commerciales : « la motivation première est financière : la plus-value obtenue à la vente est de 20 à 30 % par rapport au produit dit conventionnel. En plus, peu de producteurs font l’effort financier de « s’acheter » la certification ECOCERT, ce qui me facilite la recherche de clients ». Le kilo d’huile de ravintsara classique passe de 78 euros à 90 euros en bio. Alors si cultiver tout en respectant l’environnement, ça peut rapporter gros, pourquoi tous ne s’y mettent-ils pas ?

Dans les faits, c’est plus compliqué

En théorie, la procédure pour la certification est facile. Les premières démarches s’exécutent sur le net. En quelques clics, on peut retrouver devis, formulaires, et mode d’emploi. Dans les faits, la certification s’avère plus compliquée. Les petits producteurs sont confrontés à un manque d’informations sur les principes et les méthodes de l’agriculture biologique. Ce n’est pas du jour au lendemain que l’on peut être certifié : « Il faut un historique sur 3 ans sur les cultures en question, le terrain, l’environnement le plus immédiat pour affirmer qu’aucun pesticide de synthèse n’a été utilisé », explique Jean Walter.

Mais ce n’est pas tout. Le producteur doit également pouvoir établir une traçabilité précise de ses produits. Madame Jeanine, productrice d’huiles essentielles, achète sa masse verte aux paysans locaux sans savoir exactement d’où viennent les feuilles. Comment être sûre que tel ou tel paysan n’ajoute pas d’engrais à ses pieds de citronnelle ? Plus il y a de cultivateurs, plus la tâche de l’inspecteur de l’organisme certificateur, est difficile. Il doit vérifier que chaque paysan respecte bien le cahier des charges. Quand il n’y en a qu’un, ça va, mais quand il y en a une cinquantaine, c’est plus compliqué ! Autre problème des producteurs : les semences biologiques exigées par la réglementation sont introuvables à Madagascar. Kandot vient de planter 10 000 pieds de ravintsara « avec le ravintsara par exemple, il n’y a pas de bouture possible. Il faut donc faire venir les plants de la capitale » mais dans ce cas,impossible de savoir si les semences sont effectivement bio. Il faut alors des dérogations et la procédure est plus longue. Et puis jusque dans le transport, il faut respecter le cahier des charges. Les huiles essentielles doivent être acheminées dans des bidons certifiés pour l’exportation vers l’UE. Mais parfois, les exportateurs collectent des huiles essentielles auprès de multiples petits producteurs qui les mettent dans des bouteilles de whisky vides. Difficile alors de vérifier que les contenants ont été correctement nettoyés et qu’ils sont bio.

Le label se paie cher

Le montant élevé de la procédure de certification écarte les plus petits producteurs. « Le coût est surement l’obstacle le plus important. Le déplacement d’un technicien est toujours couteux. Ces personnes ne dorment pas à la belle étoile et ne mangent pas du manioc ! », précise Jean Walter. Alors bien sûr, le montant varie en fonction de la taille de l’exploitation, du temps passé par l’inspecteur sur le terrain, du coût des analyses d’échantillons (effectués en France car il n’y a pas de laboratoires accrédités en microbiologie à Madagascar pour les huiles essentielles !), du nombre de produits à certifier ou du chiffre d’affaire. Au final, la certification coûte en moyenne 1 euro par kilo d’huile essentielle. Kandot produit chaque année 5 tonnes d’huile essentielle de niaouli bio. Le certificat Ecocert lui coûte entre 1300 et 2000 euros chaque année (soit l’équivalent de quatre ans de salaire malgache !), entièrement pris en charge par la vente de son huile essentielle. Pour les plus petits producteurs, cette somme est pratiquement impossible à réunir. Au final, même s’ils respectent le cahier des charges de l’organisme certificateur, les petits producteurs n’ont pas les moyens de l’officialiser. Bien sûr, les portes du marché européen leur restent ouvertes, mais aujourd’hui, il est difficile d’y faire sa place sans ce précieux sésame.

Les petits producteurs sur la touche

Arnaud de Vanssay a aidé une petite entreprise à obtenir la certification Ecocert : « entreprendre toutes ces démarches seul, c’est impossible. Il faut avoir un associé, un professionnel au courant des normes européennes, pour que le produit réponde aux exigences du cahier des charges sur toute la ligne, de la graine semée jusqu’à l’emballage du produit fini ». Pour pallier cela, la solution de l’association semble la meilleure car elle permet de faire une demande collective. Mais même ça, n’est pas si simple. Producteur à Ranomafana, le docteur Rodary a tout essayé : « j’ai mis en place une association qui nous a parmi d’acheter un alambic en commun, mais au bout d’un an, les membres se sont éparpillés. Ils ont utilisé les moyens de la coopérative à des fins personnelles et se sont trouvé leurs propres marchés. Il nous a été impossible de franchir l’étape d’après : la certification biologique ». Une autre solution : les organisations non gouvernementales. Certaines aident les petits producteurs dans les démarches. Mais si, sur place, les producteurs ne sont pas autonomes et rigoureux, leur soutient ne suffit pas.

Au-delà des bénéfices financiers, la certification permettrait surtout aux petits producteurs de mettre en place des outils de suivi intéressants. Quand on sait qu’il y a quelques années, les arbres étaient systématiquement abattus pour permettre aux paysans de récolter les feuilles pour la distillation, quand on connaît les problèmes de déforestation à Madagascar, la certification biologique s’avère un moyen efficace pour limiter les abus, dans la mesure où les producteurs sont contrôlés régulièrement. Une certification plus accessible ne permettrait-elle pas d’encourager les plus petits à poursuivre leurs efforts ? Au final, malgré l’extraordinaire potentiel bio de Madagascar, la certification est encore exceptionnelle et demeure l’apanage des producteurs les plus fortunés.

A SAVOIR

Le ravintsara

• Pour 100 kilos de feuilles, on obtient 1,5 kilo d’huile essentielle

• Pour un flacon 15 millilitres, il donc faut distiller 1 kilos de feuilles (et 1 kilo de feuiles, ça fait beaucoup de feuilles !)

• Chaque kilo de feuilles de ravintsara coûte entre 10 et 20 centimes d’euros.

• L’huile essentielle de ravintsara se vend entre 75 et 85 euros le kilo (on parle en kilo et non en litre !) à Madagascar, 110 euros en Europe.

Le niaouli

• Pour 140 kilos de feuille, on obtient 1 kilo d’huile essentielle.

• pour un flacon de 10 millilitres, il faut distiller, 1.4 kilos de feuilles

• Le kilo de feuilles de niaouli coûte 0,01 euro.

• L’huile essentielle de niaouli se vend entre 4,50 et 6 euros le kilo en Europe.

La distillation du niaouli

Chaque distillation dure 5 heures en moyenne. La cuve peut contenir jusqu’à 1,4 tonne de feuilles. Elle nécessite pour cela 3000 litres d’eau et 2,5 m3 de bois. Au final, on obtient 15 litres d’huile essentielle de niaouli.

La confiturerie de Manakara- in « Shi-zen » #11- été 2011

Les enfants de Manakara- in « la revue21.fr » 15-07-2011

A Madagascar, une île où la déficience physique et mentale reste tabou, un centre Saint-Vincent de Paul prend en charge les enfants handicapés.

Accroupie dans le sable, à l’ombre d’un frangipanier, Malala ramasse les cailloux qui servent à jouer au tantara, un jeu traditionnel malgache. Chaque caillou est un personnage que l’on fait parler en frappant la petite pierre avec une autre. Malala, elle, ne fait que taper sur les cailloux. Elle ne dit rien, elle ne connaît d’ailleurs que trois mots : « maman », « papa », et « bonjour ». Malala, 15 ans, est autiste. Son regard noir, intense, témoigne de la profondeur de son monde intérieur, impénétrable. Derrière elle, Harisoa, 16 ans, se balance d’avant en arrière sur une natte, éclate de rire de temps en temps, d’un rire hystérique, angoissé. Les enfants de la classe maternelle qui jouent dans la cour s’amusent de l’étrange comportement des adolescentes. Certains touchent un peu le bras de Malala, pour la provoquer. Educatrices et institutrices surveillent ce manège. La récréation doit être un moment de sociabilisation.

Le centre d’éducation spécialisée Saint-Vincent-de-Paul de Manakara, créé en 1991 par une américaine, Sœur Catherine, est l’un des quinze d’établissements pour handicapés de Madagascar. «La prise en charge de l’enfant handicapé n’est pas structurée dans l’île, explique Laurent Guttierez, éducateur spécialisé. Normalement le dépistage se fait à l’école, mais en brousse, les handicapés n’y vont pas ». Les personnes handicapées restent cachées à la maison, moins de 10% sont scolarisées. Dans la culture malgache, la déficience mentale est un tabou. Les gens racontent qu’elle vient d’une transgression des interdits, d’un acte de sorcellerie ou d’une malédiction.

Le centre Saint-Vincent-de-Paul de Manakara accueille une soixantaine d’enfants, âgés de 4 à 20 ans, souffrant de handicaps physiques ou mentaux. La plupart sont originaires de la région, mais certains viennent de plus loin, de brousse, parfois même de la capitale. 29 éducateurs spécialisés, souvent d’anciens instituteurs, travaillent en permanence dans le centre, accompagnés d’un kinésithérapeute, d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste. Ils sont formés par des coopérants venus d’Europe et par l’association Handicap international. «Quand je suis arrivé, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune prise en compte de ce que pouvait ressentir l’enfant au niveau affectif et relationnel. Les éducateurs, formés avec les moyens du bord, s’attachent surtout à la technique et oublient toute la dimension psychologique», explique le français Laurent Gutierrez, qui vient de passer deux ans à Manakara.

Les enfants handicapés suivent des cours de motricité, d’éveil, mais aussi de catéchisme et de vie pratique. « Nous leur apprenons à faire leur toilette, le ménage, du rangement… Plus ils seront autonomes, moins leur famille les considèrera comme un poids », explique Madame Madeleine, la directrice. Les salles de classes sont alignées autour d’une cour. Celle du kinésithérapeute, Olivier, a des allures d’entrepôt. Le « kiné » montre une brochure de matériel paramédical datée de 1990 : « J’ai utilisé ce catalogue pour modèle et j’ai tout fait faire ici par le menuisier. C’est du solide ! », dit-il fièrement. Rampe, escalier, corset, déambulateur, tous est en bois massif. Une fillette entre, qui tient à peine debout. Olivier la place sur la planche de bois coupée, un « verticalisateur ». En guise de sangles : de vieux bouts de tissus…

Dans la salle d’à côté, l’ergothérapeute sort ses outils de travail: des tiges de bois sur lesquelles les enfants doivent apprendre à enfiler des rouleaux de papier toilette vides, une bassine d’eau où flottent des objets faciles à attraper… « Nous ne pouvons pas nous offrir de matériel spécialisé alors on fait avec ce qu’on a ».

A Madagascar, l’un des pays les plus pauvres du monde, (145 ème Etat sur 182 selon l’Indice de développement humain du PNUD), la reconnaissance des handicapés et leur insertion professionnelle n’est pas une priorité du gouvernement. Les aides publiques sont inexistantes. Le centre Saint-Vincent-de-Paul tourne donc sur des fonds privés, principalement des dons d’associations européennes. Malgré la crise financière et le coup d’Etat de 2009 à Madagascar, les financements sont restés stables. Mais ils ne permettent pas d’accueillir plus d’handicapés.

Seuls les enfants « autonomes », c’est-à-dire ceux qui savent marcher et se débrouiller un minimum seuls, sont acceptés. Les autres, externes, viennent prendre quelques cours à l’école. Ils vivent dans des familles d’accueil, rémunérées entre 10 000 et 40 000 ariarys au maximum par mois (entre 4 et 16 euros environ), selon le nombre d’enfants accueillis et le type de handicap. Joséphine, 40 ans, héberge trois jeunes chez elle : Alphonsine, très lourdement handicapée physiquement, Malala, l’autiste au regard sombre, et Tsinjo, autiste lui aussi.

Joséphine vit dans une minuscule case traditionnelle construite en ravinala. La pièce unique a deux lits, un pour les enfants handicapés, l’autre sa fille de 11 ans et elle. Pas un jouet, pas un livre, rien pour s’amuser. « Il y a 6 ans, Soeur Catherine m’a proposé d’accueillir un enfant handicapé. Comme j’étais pauvre, cet emploi de nounou me convenait parfaitement. Après ma fille, je n’ai jamais pu avoir d’autre enfant. Ces petits sont des dons de Dieu. Je me fiche de ce que peuvent penser les voisins ».

Les enfants devraient normalement rester chez elle, jusqu’à leur 20 ans. Passé cet âge, le centre Saint-Vincent-de-Paul ne les acceptera plus. Joséphine s’interroge : « La loi oblige les parents à reprendre leurs enfants s’ils ne sont pas autonomes, mais s’ils refusent, que deviendront-ils ? »

Elise François-Dainville